最近、政府や企業によって「DX」が急速に推し進められるようになりました。つい昨今までは「デジタル化」が求められていたのにも関わらず、また新しい概念が出てきたために戸惑っている担当者も多いのではないでしょうか?

この記事では、DXとデジタル化の違い・関係性を整理し、自社がどのような方向性でDXを進めればいいのかを解説いたします。

DXとは?

DXとは、「Digital Transformation」の略で、直訳すると「デジタルによる変質」という意味です。

DXの提唱者といわれるスウェーデンのウメオ大学エリック・ストルターマン教授によると、下記のように定義しています。

“ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる”

一方で日本においては、経済産業省が次のようにDXを定義しています。

“企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

出典:経済産業省:デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン

DXは、人物や国により定義こそ決められているものの、具体的にどのように「Transformation(=変質)」させていくかの違いで、企業ごとに解釈が多少分かれてきます。

デジタル化とは?

デジタル化とは、簡単にいえば、既存のアナログな業務やツールを、デジタルツールに置き換えること。たとえば、以下がデジタル化に当てはまります。

- 紙で保管していた契約書や請求書などの各種帳票を、スキャナ保存して電子化する

- ノートなどに記載していた顧客データを、エクセルでの管理に変更する

- 勤怠管理の打刻方法を、紙からシステムへ置き換える

デジタル化は、「アナログ→デジタル」が実現された時点で成功したといえるのが特徴。「DX」の言葉が普及するまでは、業務改善の手法として「デジタル化」がよく用いられていました。

DXとデジタル化の違い

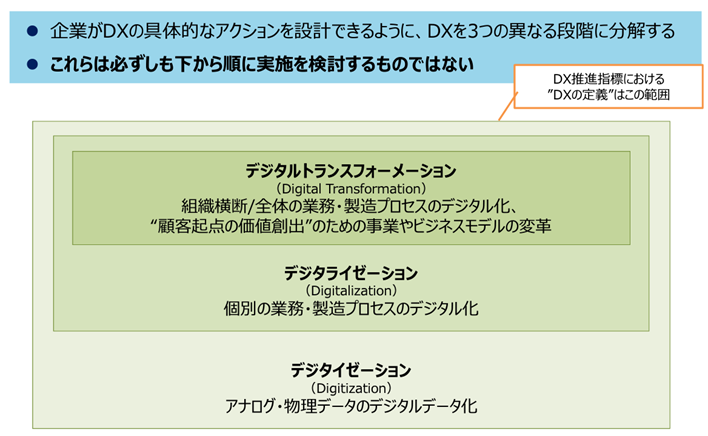

それでは、DXとデジタル化は何が違うのでしょうか?両者の違いや関係性は、経済産業省が公開している「DXレポート2 中間取りまとめ」のレポートを見れば理解しやすくなります。

上記を参考にすると、デジタル化は、DXを実現するための手段であることが分かります。

DXの真のゴールは、物理データをデジタルに置き換える「デジタイゼーション」、業務・製造プロセス単位でデジタル化する「デジタライゼーション」、組織横断の業務のデジタル化、ひいてはビジネスモデルまでも変革する「デジタルトランスフォーメーション」を達成することにあります。

要するにデジタル化は、DXのための手段に過ぎず、デジタル化を実現したからといって生産性が向上したり事業変革が起きたりするとは限りません。自社が本来目指している「業務改革」「ビジネスモデル変革」「生産性向上」などを実現するには、DXを念頭に施策を進めるべきです。

「デジタル化」よりも「DX」を目指すべき理由

この章では、自社がDXを目指すべき理由を、2つの観点でご紹介いたします。

労働生産性を向上させるため

単にアナログなデータや業務をデジタル化するだけでは、労働生産性が向上するとは限りません。

たとえば、顧客データや販売情報、会計情報の一元管理ができる基幹システムを社内で運用している場合、「デジタル化」が実現しているといえます。しかし、その基幹システムが20年以上も使われており、古くなった状態のままで旧来の業務慣行がそのまま採用されているとしたら、自社の生産性向上が妨げられている状態です。

これこそが自社でDXを目指すべき理由で、単にITやデジタルを導入しているから「よし」とするのではなく、デジタル化した業務も含めてボトルネックを見つけ出し、抜本的に改革することが求められています。

2018年に経済産業省が発表した『DXレポート~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開』のレポートによると、複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存システムが2025年まで残存した場合、それ以降、最大12兆円もの経済損失が発生するといわれています。本レポートにおいては、システム刷新などによるDXを目指すべきだと述べられており、ここからも、単なるデジタル化だけでは物足りないことが分かるでしょう。

ビジネスモデルを抜本的に改革するため

DXの最終ゴールは、自社のビジネスモデルを抜本的に改革することにあります。単にアナログをデジタルに置き換えるのではなく、デジタル技術を活用し、自社の事業全体を変えるようなダイナミックな変革が求められているのです。

下記では、DXに成功した事例として、ダイキンとBMWの2つをご紹介いたします。

ダイキンの事例

ダイキン工業株式会社は、近年、IoT技術が進化してきたことを受け、自社工場へのIoT導入プロジェクトを実施。具体的には、製造現場にある各製造機器へIoTセンサーを取り付け、データの収集や統合を行いました。

集められたデータはBIツールや生産管理アプリによって分析・可視化され、それが生産進捗の改善や不良品の減少に役立っているといいます。同社は「工場IoTプラットフォーム」を実現し、グローバルな拠点間でデータを利活用することに成功しました。

BMWの事例

BMWは2017年、顧客の購買体験を向上させるために、車両をバーチャル体験できるARアプリをリリースしました。ユーザーは、画面上でBMWの車両を実物大に変換して、いつでもどこでも色を変えたり試乗したりできます。

顧客にとっては、新たな製品体験の場が増え、わざわざ販売店へ行かなくても車を気軽に検討できるようになりました。IT技術を用いて顧客へのサービス品質を向上させた、DXのよい例だといえるでしょう。

出典:BMW GROUP:BMW iがGoogle PlayにARビジュアライザーを導入

以上、DXの取り組みを行っている2つの事例をご紹介いたしました。どちらも単なるデジタル化ではなく、自社の事業やビジネスモデルに大きな変革をもたらす取り組みです。

自社の生産性を向上させたり、新たなビジネスチャンスを見つけ出したりするには、事業を根本から定義し直すDXの取り組みが欠かせません。

自社が目指すべきDXの方向性とは?

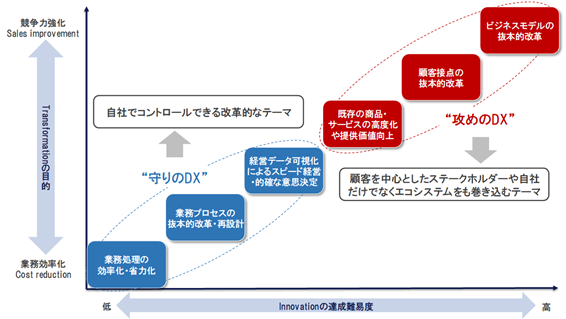

それでは、どのような方向性でDXを進めるべきなのでしょうか?下記では、「守りのDX」と「攻めのDX」をテーマにして解説いたします。

攻めのDXと守りのDX

DXには、「守りのDX」と「攻めのDX」の2種類があるのが特徴。守りのDXは、自社内だけで完結させられるDX施策です。株式会社NTTデータ経営研究所によると、「守りのDX」として以下を挙げています。

- 業務処理の効率化・省力化

- 業務プロセスの抜本的改革・再設計

- 経営データ可視化によるスピード経営・的確な意思決定

生産性向上の場面でよくいわれる「業務効率化」や「業務改善」は、守りのDXにあたる場合が多いです。

一方で攻めのDXは、自社だけでなく、顧客やステークホルダーまでも巻き込むDX施策のこと。具体的には、以下のようなものです。

- 既存の商品・サービスの高度化や提供価値向上

- 顧客接点の抜本的改革

- ビジネスモデルの抜本的改革

たとえば、サプライチェーン全体を巻き込んだ「調達~販売」までのプロセスの見直し、社内の蓄積データを活用した新サービスの提供などが挙げられます。

それでは「守りのDX」と「攻めのDX」、どちらから取り組めばよいのでしょうか?

まずはスモールスタートで「守りのDX」から

「DXへ取り組むのが初めてで、どこから手を付けていいのかが分からない」「DXへの取り組みで失敗したくない」といった企業は、守りのDXから取り組むのがおすすめです。

守りのDXの具体例を挙げると、下記のようなものがあります。

- 紙や郵送での契約から、電子契約へ移行する

- RPAを導入して、間接業務の定型作業を効率化する

- 人手で行っていた検査作業をロボットやAIに代行させる

- 顧客データの管理方法を、エクセルからCRMへ変更する

DXを進めるには、前提としてアナログなデータ・業務がデジタル化されている必要があります。まずは、自社内に紙を使った業務はないか、データ化できていない情報はないかどうかをチェックしてみてください。

また、DXを進めるには何かしらのシステムを導入したり、人材を投入したりするため、費用や時間がかかります。プロジェクトを失敗させないためにも、まずは少ない投資で大きな改善効果が得られる業務がないかどうかを探してみるのがコツです。

DXの進め方

ここでは、実際にDX施策をどのように進めればいいのかについて解説いたします。

1.目的の明確化

まずは、どのような目的でDXへ取り組むのかを明確にしましょう。具体的には、経営陣を中心に、自社が最終的にどのような姿になっているのが望ましいのかを議論します。

もし目的があいまいだったりぶれていたりすると、後のベンダー選定や導入プロジェクトの実施において、意図しない方向へ進んでしまう可能性が高まります。目的はできるだけ具体的に設定し、誰でも理解しやすいものにするのがコツです。

DXで目指すべき方向性が決まったら、明文化し、背景も含め社内へ共有します。経営層から現場までの誰もが同じ認識を持つことで、建設的に議論を進められるようになります。

2.業務の洗い出し・分析

次に、各部門の業務を洗い出して分析し、DX実現の妨げとなっている要因を見つけ出します。

自社の業務を洗い出す際は、「業務棚卸表」を用いるのが非常に効果的。部門や部署ごとに作成することで、それぞれが行っている業務を一覧にして洗い出せるため、検討時のヌケやモレを減らせます。

また、業務フロー図を作成して業務の流れを可視化するのがおすすめです。「どのような順番で作業が行われているのか」「システム間・部門間の業務の関連性はどのようになっているのか」といった情報を一目で把握できるからです。

業務の現状や関連性を正確に把握して分析すれば、自社が実施すべきDX施策の解像度がより高まります。

3.DX施策の検討・ベンダー選定

続いて、ボトルネックを解決するための打ち手を検討します。例として考えられる施策は以下です。

- 基幹システム(ERP)の刷新

- RPAやBIなど、業務システムの導入

- IoT機器の導入

- マニュアル・作業手順書の作成

実にさまざまな施策があるので、一つの方向性にこだわらずに柔軟な視点で検討を進めるのがポイントです。

システム導入が必要な場合は、RFI(情報提供依頼書)やRFP(提案依頼書)を作成し、検討先の複数ベンダーへ送付します。とくにRFPは、導入目的や機能、納期、予算といった内容を記載するのが特徴で、自社の要求とベンダーの提案がどれくらいマッチするのかを検討するうえで重要です。

4.導入プロジェクトの実施

ベンダー選定が完了したら、発注先と協力して導入プロジェクトを実施します。

新たにシステム開発が必要な場合は、「システム・ソフトウェアの仕様設計→プログラミング→各種テスト」の順に進めていくのが一般的です。進める際は、自社が目指すべき本来の目的から逸れていないか、要求どおりに機能が実装されているかどうかをチェックします。

システム導入において、開発やカスタマイズが必要ない場合でも、運用テストは必ず実施しましょう。いきなりすべての部門や部署で運用を開始すると、エラーが発生した際に大きな影響が出る可能性があるためです。そのため、まずは小さな範囲から適用していくことをおすすめします。

5.検証・評価

最後に、プロジェクトの成果を検証し、実際に成果が出ているかどうかを評価します。

検証にあたっては、目標の達成度合いを定量的に測れる「KGI(重要目標達成指標)」と「KPI(重要業績評価指標)」を設定するのがおすすめです。最初に、最終的なゴールとなるKGIを設定し、それを達成するのに必要なKPIを複数設定することで、自社のDXプロジェクトがうまく進んでいるのかを把握できます。

たとえば、自社の目的が「生産性向上」であれば「労働時間」や「労働時間当たりのコスト」をKPIとして設定可能です。

もし設定したKPIに達していないのであれば、具体的に何がよくないのかを究明し、次の改善活動につなげられます。

DXとデジタル化の違いを知って、プロジェクトの方向性を明確にしよう

この記事では、DXとデジタル化の違いや関係性、自社が目指すべきDXの方向性や手順を説明いたしました。

デジタル化はDXを実現するための手段にすぎないため、必ずしも業務効率化や生産性向上に結び付くとは限りません。自社の事業を大きく前進させるには、DXを実現する必要があり、より全社的な視野でデジタル技術の活用を模索することが重要です。

ぜひこの記事を参考に、DXに向けた社内での議論や認識統一を進めてみてください。